【大阪万博2025】アメリカ館の予約は必要か?列に並ばずに入館する裏技とは?

こんにちは。いつも行列の様子がテレビやネットで流されるアメリカ館。今日は大人気アメリカ館の予約方法と予約なしで簡単に入れる裏技を紹介します。

このブログ記事がこれから大阪万博へ行く人の参考になれば嬉しいです。

それでは夢と冒険の旅にヒヤ・ウィー・ゴー!

アメリカ館の予約

結論から言うとアメリカ館の事前予約をすることはできません。

4月19日に1日だけ予約システムを導入しましたが、それ以降は元の早く並んだ人順に戻しています。

大阪万博公式サイトの「マイチケット」から2ヶ月前、7日前、3日前、当日、の計4回パビリオンの事前予約をすることができますが、アメリカ館はこの予約システムの対象外です。

テレビなどで行列の報道を見て勘違いしてる人が多いのですが、大阪万博には「予約必要」なパビリオンと「予約不要」のパビリオンがあり、アメリカ館など多くの海外パビリオンは予約不要となっています。(独自の整理券や予約システムを導入しているパビリオンもあります)

じゃあどうしていつもアメリカ館には行列ができているのか?

それは予約できないからです。誰も事前予約できなから並んでいるだけのことなんです。

それに加えて

- 東ゲートを入ってすぐ目だつところにある

- 行列の様子がテレビやネットで取り上げられる

なども行列ができる理由だと思われます。

4月19日だけ予約システムを導入した

ところが前述したように4月19日だけ公式サイトから予約できるようにしました。この1日だけです。

おそらく想定したような結果が得られなかったので1日で取りやめたのだと思います。

今後も当面は並び順になると思いますが、最新情報は公式サイトなどでチェックしてください。

整理券

予約とは別に「整理券」を配って入場者の時間帯をバラすことがあります。整理券はアメリカ館の入り口で配布しており、そこに入場できる時間のやめすが書かれています。

4月中に何回か整理券を配ったことがあるようですが、毎日ではありません。整理券を配ってない日の方が多いと思います。

アメリカ館に行った感想・予約は必要か?

これはあくまで私の個人的な感想ですが、今後アメリカ館が予約システムを導入したとしても予約するはもったいないと思います。どうしても月の石が見たいとか、アメリカには行けないけどアメリカが大好きという方なら別ですが、万博の公式予約枠はラッキーで目一杯取れたとして4枠しかありません。

万博の予約システムはこの記事を参照してください↓

その貴重な4枠の一つをアメリカ館に使うのはあまりも勿体なさすぎです。企業パビリオンやシグネチャーパビリオンなどもっと見応えがあって、尚且つ予約なしでは絶対体験できないところを優先したほうがいいです。

私の感想では多くの海外パビリオンは予約なしでも入れます。

アメリカ館に入る裏技

予約なし、整理券なし、でも大行列に並ばずあっという間に入館できる方法があります。それは

車いすの人と一緒に入る方法です

大阪万博車椅子体験↓

私は88歳の母が車椅子をレンタル(東ゲートで無料でレンタルできます)したので、全く並ばずに入ることができました。

え、どうやったって?

車椅子を押しながらパビリオンの前を歩いていたらアメリカ人のスタッフが「入りますか?」と声をかけてくれます。「イエス」と答えたら

なにもそこまでという爽やかな笑顔で

優先路に通してくれてすぐに入館できました。

いや、さすがアメリカ。と言っても今回の万博ではどのパビリオンでも、予約なしでも、空きがあれば車椅子の私たちは優先的に入館させてもらえました。(シグネチャーパビリオンと一部大人気大混雑の企業パビリオンを除いて)

これは1970年の55年前の万博と比べた大きな進歩だと思います。

アメリカ館では何が見れる?

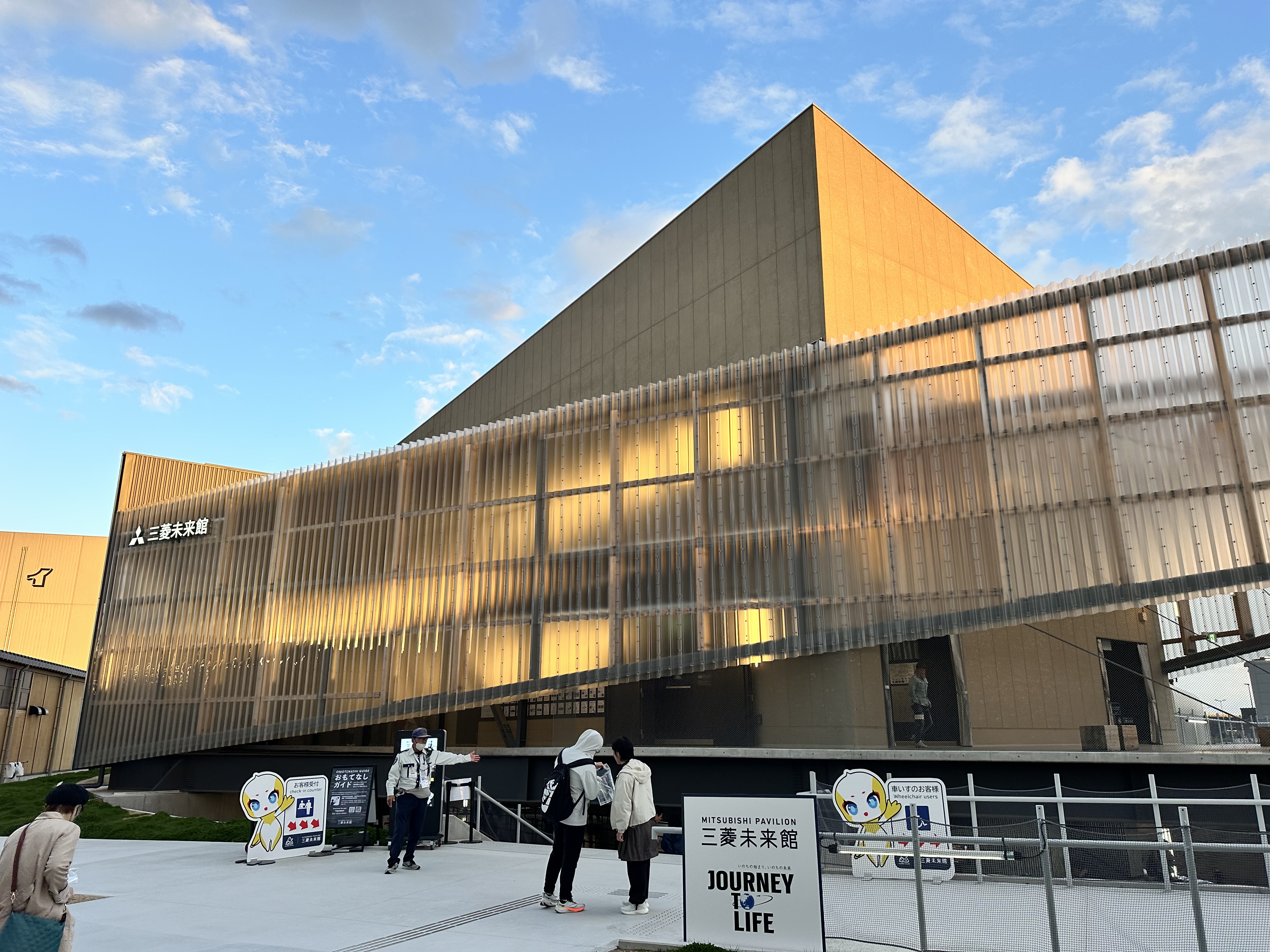

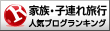

アメリカ館のテーマは「The Future is Now(未来は今ここに)」です。最先端のテクノロジーと共に、宇宙・環境・教育・医療といった地球規模の課題に触れることができます。

体験型コンテンツが充実

360度の映像体験や、インタラクティブなデジタル展示など、視覚・聴覚・操作を通じて学べる工夫が満載。子どもから大人まで楽しめる、「未来を体験する」展示として好評です。

日米の交流を感じられる展示構成

アメリカと日本の文化・技術交流をテーマにしたコーナーもあり、万博という国際舞台にふさわしい「つながり」を感じられる工夫がされています。アメリカの観光名所や大谷選手のホールラン映像などを迫力の大画面で楽しめます。

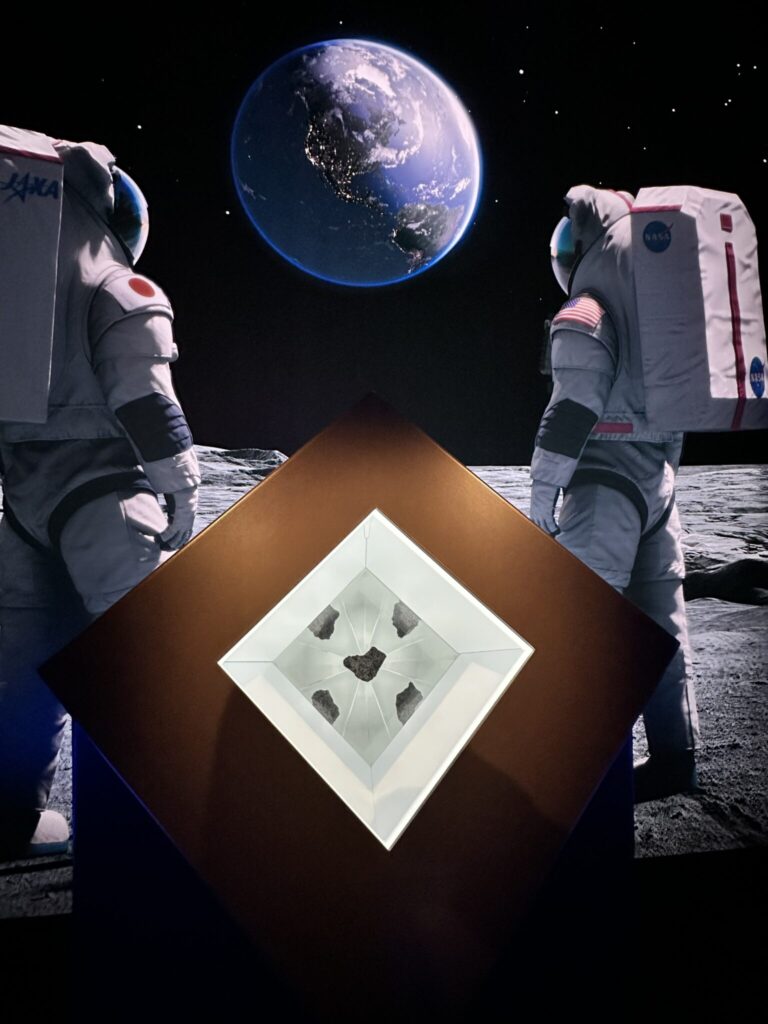

月の石の展示

1972年にアポロ17号が採取した本物の月の石が展示されています。

SDGsと最先端技術の融合展示

環境問題へのアプローチや、AI活用の医療ソリューション、教育分野のデジタル化など、アメリカが実現しようとしている持続可能な社会の実例が紹介されています。

次に読むのにおすすめの記事